Gomito

PATOLOGIE E TRATTAMENTI

Scopri tutte le patologie del gomito trattate dal Dott. Mario Menna. Per ogni patologia troverai una sezione dedicata con spiegazione della sintomatologia e le possibili modalità di trattamento utilizzabili.

Patologie

Compressione

del nervo ulnare

COS’È LA COMPRESSIONE DEL NERVO ULNARE?

La sindrome del canale cubitale è la seconda causa più comune di neuropatia da compressione di un nervo periferico dopo la sindrome del tunnel carpale alla mano ed è dovuta alla compressione del nervo ulnare nel suo passaggio attraverso il canale cubitale, una struttura localizzata nella parte interna del gomito. Sebbene il nervo ulnare possa essere compresso in più punti durante il suo decorso, la compressione si verifica nella maggior parte dei casi a livello del gomito, perchè prima di immettersi nel canale cubitale diviene molto superficiale. Il nervo ulnare fornisce la sensibilità tattile alla parte esterna della mano (4° e 5° dito) e garantisce la motricità a livello dell’avambraccio a numerosi muscoli flessori del polso e delle dita a livello della mano. La sindrome del canale cubitale nella maggior parte dei casi è idiopatica ovvero non ha una causa specifica; ad ogni modo è determinata da un aumento di pressione all’interno del canale cubitale e le cause possono essere molteplici: Fattori occupazionali (gesti ripetitivi durante l’attività lavorativa), traumatismi delle parti molli, instabilità del nervo ulnare, versamenti articolari, artrosi, gangli, cisti, pregresse fratture o lussazioni articolari e traumi diretti sulla parte interna del gomito che determinano verosimilmente una “scossa elettrica” con intorpidimento del 4° e 5° dito.

Sintomatologia

I sintomi più comuni nelle fasi iniziali sono rappresentati da intorpidimento e lievi parestesie (alterazione della sensibilità) di anulare, mignolo e parte esterna della mano e da un intenso bruciore sul versante mediale del gomito, dell’avambraccio e della mano, che si manifestano durante l’esecuzione di movimenti in cui è mantenuta a lungo la posizione di flessione del gomito (telefonare, guidare, scrivere etc..) che generalmente scompaiono gradualmente quando il gomito viene esteso. Tardivamente compaiono debolezza muscolare e deficit di forza prensile fino alla paralisi ed atrofia dei muscoli della mano.

Trattamenti

Trattamento conservativo

I pazienti che presentano sintomi lievi o moderati, non associati a deficit motori sono candidati ad un trattamento conservativo che include l’immobilizzazione dell’articolazione con tutore, farmaci antinfiammatori non steroidei, neurotrofici e fisioterapia; la correzione di atteggiamenti e posture scorrette o posizioni ripetitive sul luogo di lavoro possono sicuramente prevenire le recidive.

Trattamento chirurgico

Il trattamento chirurgico è riservato alle neuropatie che non traggono beneficio dal trattamento conservativo e che sono associate a debolezza muscolare; consiste nella liberazione del nervo (neurolisi) tramite sezione del tunnel cubitale a livello del tetto fibroso al fine di diminuire così le compressioni esterne. L’intervento chirurgico può prevedere la decompressione in situ (il nervo ulnare viene decompresso e lasciato nella sua sede anatomica) o con trasposizione (il nervo ulnare viene spostato al di sotto dei muscoli epitrocleari). Dopo l’intervento chirurgico, soprattutto in caso di trasposizione, può essere posizionato un tutore e successivamente si può iniziare la fisioterapia per il recupero graduale dell’articolarità del gomito ed il rinforzo dei muscoli innervati dal nervo ulnare.

Hai bisogno di

un consulto?

Epicondilite

COS’È L’EPICONDILITE?

L’epicondilite o gomito del tennista è una tendinopatia inserzionale, ovvero un’infiammazione causata da degenerazione tendinea e sovraccarico funzionale dei muscoli estensori dell’avambraccio che si inseriscono sull’epicondilo, prominenza ossea situata sul versante laterale del gomito. Colpisce spesso i giocatori di tennis ma è frequente anche in altri sport (golf e scherma) ed in alcune categorie professionali che svolgono attività lavorative che impongono l’uso frequente e prolungato di strumenti come il martello o il cacciavite, strumenti che implicano continui movimenti del polso e del gomito come pittori, carpentieri, ecc. L’epicondilite colpisce principalmente soggetti giovani, di età compresa tra i 30 ed i 50 anni e, in campo sportivo, chiunque effettui i movimenti indicati senza un’appropriata preparazione tecnica. Il sollevamento ripetitivo di oggetti, non necessariamente pesanti, con la superficie palmare della mano rivolta verso il basso, può scatenare la malattia. Anche una lesione diretta di questa regione anatomica può determinare un danno a livello dell’inserzione muscolare e dare il via ai sintomi dell’epicondilite. Studi recenti hanno dimostrato che il muscolo principalmente coinvolto è l’estensore radiale breve del carpo, elemento di stabilizzazione del polso a gomito esteso.

Sintomatologia

I sintomi dell’epicondilite insorgono ed aumentano progressivamente con il passare delle settimane. La malattia provoca un dolore localizzato sul versante esterno del gomito che a volte si irradia distalmente lungo l’avambraccio e si accentua subito o dopo attività lavorative che comportino sforzi eccessivi e ripetuti con l’arto superiore e, di frequente, si accompagna a diminuzione della forza di presa. L’arto coinvolto è spesso quello dominante, anche se entrambi possono essere colpiti. Nei casi gravi il dolore è presente anche a riposo limitando ogni movimento del gomito.

Trattamenti

Trattamento conservativo

Il primo approccio terapeutico consiste nel riposo articolare ovvero nell’evitare le attività sportive o lavorative che causano o incrementano il dolore in associazione alla somministrazione di farmaci antinfiammatori per via orale e locale. Un rimedio che spesso riduce il dolore consiste nell’utilizzo di un tutore di posizione per il gomito (pressore epicondilare), che ha la funzione di ridurre la tensione muscolare sull’epicondilo e, mettendo a riposo i muscoli coinvolti, aiuta ad alleviare i sintomi e ridurre l’infiammazione locale. La terapia medica ed ortesica può essere implementata con un programma riabilitativo orientato allo stretching ed al rafforzamento selettivo dei muscoli dell’avambraccio. In caso di grave limitazione funzionale, è possibile effettuare infiltrazioni locali con corticosteroidi e negli ultimi anni, anche l’utilizzo locale del PRP (plasma ricco in piastrine) sembra essere molto efficace nel risolvere il quadro infiammatorio.

Trattamento chirurgico

Il trattamento chirurgico è necessario se il dolore persiste (6-12 mesi) nonostante la terapia. La procedura, effettuabile a cielo aperto o in endoscopia, consiste nel semplice distacco dei muscoli epicondiloidei e nella cruentazione locale con l’obiettivo di incrementare la vascolarizzazione e promuovere la risoluzione dello stato infiammatorio; a volte può essere associata un’ artrotomia per asportare il menisco omero-radiale se presente. Può essere utile intraoperatoriamente l’utilizzo di fattori di crescita piastrinici (PRP) che inniettati direttamente sul tendine, possono accelerare e favorire la guarigione. Il trattamento riabilitativo post-operatorio consiste in un breve periodo di riposo seguito da esercizi di potenziamento muscolare. Il recupero completo di solito richiede 2-3 mesi.

Hai bisogno di

un consulto?

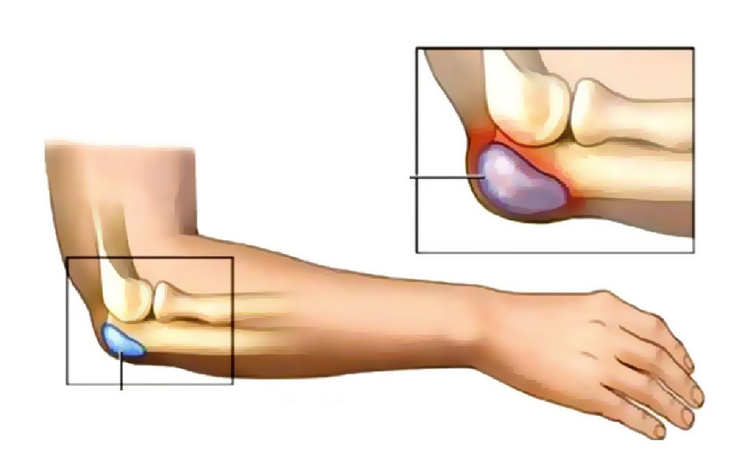

Borsite olecranica

COS’È LA BORSITE OLECRANICA?

Nel corpo umano sono state isolate oltre 150 borse e sono localizzate in prossimità delle grandi articolazioni. Le borse sono strutture anatomiche la cui parete è costituita da tessuto connettivo e sinoviale ed il contenuto è rappresentato da liquido sinoviale. Il loro compito è quello di favorire lo scorrimento tra strutture ossee e tessuti molli o tra i piani muscolo-tendinei sovrapposti riducendo l’attrito e agendo come dei cuscinetti. Quando si genera un processo infiammatorio cronico a questo livello si parla di borsite e vi è un aumento del contenuto liquido al loro interno con evidente rigonfiamento nella regione posteriore del gomito. A livello del gomito, la borsa più frequentemente coinvolta è quella olecranica. Essa è situata nella parte posteriore del gomito, tra l’olecrano, sporgenza ossea facilmente palpabile, e la cute e consente lo scorrimento tra il piano cutaneo ed il piano muscolo-fasciale durante i movimenti di flesso-estensione del gomito. Può essere causata da: trauma diretto, microtraumi ripetuti nel tempo (gesti ripetitivi), sovraccarico funzionale (fattori occupazionali), alcolismo, diabete, insufficienza renale cronica, infezioni locali, patologie sistemiche quali artrite reumatoide e gotta, condrocalcinosi.

Sintomatologia

I sintomi principali sono il gonfiore ed il dolore in corrispondenza della borsa infiammata con impossibilità nella flesso-estensione completa del gomito quando la tumefazione raggiunge notevole dimensione. Se la borsite è settica la cute diviene localmente calda ed arrossata e frequentemente sviluppa una fistola dalla quale fuoriesce materiale purulento. Questo quadro può associarsi a febbre.

Trattamenti

Trattamento conservativo

In caso di borsite non infettiva o post-traumatica, Il trattamento conservativo prevede riposo, antinfiammatori per via orale e ghiaccio, riservando l’aspirazione del liquido bursale ai casi non responsivi a queste misure vista l’elevata possibilità di infezione. Quando la borsite è settica, è necessario associare una terapia antibiotica mirata.

Trattamento chirurgico

Nelle forme gravi e resistenti al trattamento conservativo, c’è indicazione al drenaggio ed alla pulizia chirurgica; L’intervento chirurgico, è sicuramente indicato nelle forme infiammatorie non infettive resistenti al trattamento conservativo e nei casi di borsite infettiva non responsiva al trattamento antibiotico. L’intervento si esegue mediante una piccola incisione cutanea che consenta di raggiungere la borsa olecranica e di asportarla; seguono ampi lavaggi e posizionamento di drenaggio. Dopo l’intervento chirurgico, viene eseguita una medicazione compressiva per evitare recidive ed in caso di borsite settica una terapia antibiotica mirata.

Hai bisogno di

un consulto?

Epitrocleite

COS’È LA EPITROCLEITE?

Più che di tendinite si dovrebbe parlare di tendinosi, visto che l’epitrocleite o gomito del golfista è una tendinosi caratterizzata da una degenerazione angiofibroblastica dei tendini dei muscoli flessori e pronatori del polso dovuta a microtraumi ripetuti che determinano uno scompaginamento e progressiva sostituzione delle fibre elastiche che compongono il tendine con un tessuto fibroso più riccamente vascolarizzato. E’ frequente nei giocatori di golf e nelle categorie professionali che compiono ripetuti movimenti di flessione e pronazione (rotazione interna dell’ avambraccio). I soggetti maggiormente colpiti sono uomini di età compresa tra i 30 ed i 50 anni.

Sintomatologia

I sintomi dell’epitrocleite iniziano in maniera insidiosa ed aumentano progressivamente con il passare delle settimane. Si riconoscono infatti 3 stadi che vanno dalla infiammazione senza degenerazione angiofibroblastica (stadio 1) all’invasione angiofibroblastica marcata con interruzione parziale o totale delle fibre tendinee (stadio 3). La manifestazione principale è il dolore sulla superficie interna del gomito che si irradia alla mano ed è esacerbato da tutti i movimenti che coinvolgono i muscoli flessori dell’avambraccio. L’arto coinvolto è spesso quello dominante, anche se entrambi possono essere colpiti. Spesso, si associano i sintomi da compressione del nervo ulnare. Per la diagnosi è necessario eseguire test clinici specifici che possono essere affiancati da esami diagnostici, quali risonanza magnetica, ecografia e radiografie che servono a confermare il sospetto clinico ed eventualmente ad escludere altre cause di dolore mediale (interno) al gomito. Infatti, tra queste, sono da ricordare le sindromi da compressione nervosa del nervo ulnare (patologia che può comunque come già detto associarsi a questa tendinopatia), la lesione del nervo cutaneo mediale dell’avambraccio, la compressione delle radici nervose cervicali, l’instabilità articolare, la patologia articolare degenerativa e le lesioni del lacerto fibroso (ossia una espansione interna del tendine del muscolo bicipite brachiale).

Trattamenti

Trattamento conservativo

L'obiettivo del trattamento mira alla risoluzione del dolore ed i farmaci utilizzati sono tendenzialmente gli antinfiammatori non steroidei. Oltre alla terapia medica, il paziente deve stare a riposo ed evitare tutte le attività motorie che potrebbero peggiorare lo stato infiammatorio già in atto. Per accelerare il processo di guarigione, la crioterapia e successivamente calore locale e l’utilizzo di tutori, aiutano ad alleviare i sintomi e ridurre l’infiammazione locale. Un’altra soluzione al problema potrebbe essere la fisioterapia mirata allo stretching ed al rafforzamento dei muscoli interessati. Se la sintomatologia persiste, è possibile effettuare un ciclo di infiltrazioni locali con corticosteroidi e negli ultimi anni nel favorire la risoluzione del quadro infiammatorio tendineo, stanno prendendo anche piede con ottimi risultati, le infiltrazioni di Fattori di Crescita derivanti dalle piastrine (PRP) e infiltrazioni di cellule mononucleate.

Trattamento chirurgico

Se la sintomatologia dolorosa persiste dopo aver perseguito per un periodo di 6 mesi il trattamento conservativo, vi è indicazione all’intervento chirurgico. La procedura, effettuabile a cielo aperto o in endoscopia, consiste nella rimozione del tessuto degenerato e cruentazione locale con l’obiettivo di incrementare la vascolarizzazione locale del tendine che ne favorisce la guarigione. Durante l’intervento chirurgico si può optare per l’utilizzo dei fattori di crescita piastrinici (PRP) direttamente sul tendine per favorire la guarigione. Poiché spesso è interessato il nervo ulnare, non di rado si esegue anche la decompressione e/o trasposizione di quest’ultimo. La riabilitazione post operatoria segue programmi riabilitativi diversi a seconda del tipo di intervento. In generale dopo un breve periodo di immobilizzazione in tutore, segue un periodo di ripresa graduale del movimento. Successivamente saranno eseguiti esercizi finalizzati al recupero della forza muscolare e dell’elasticità tendinea.

In entrambi i casi, all’intervento chirurgico seguirà un importante riabilitazione (fino ad un massimo di 6 mesi) per il ritorno alle attività sportive.

Hai bisogno di

un consulto?